私の読書日記 2023年3月

14.大人気YouTuber方式 Excelの実践スキルが見るだけで身につく本 金子晃之 宝島社

表計算ソフトエクセルで、仕事のためにデータ入力をしそこから表を作成したりそれを見やすくするような業務のためのノウハウを説明した本。

驚くようなテクニックは書かれていませんが、エクセルを仕事のために使うことの解説に徹していることに好感が持てます。

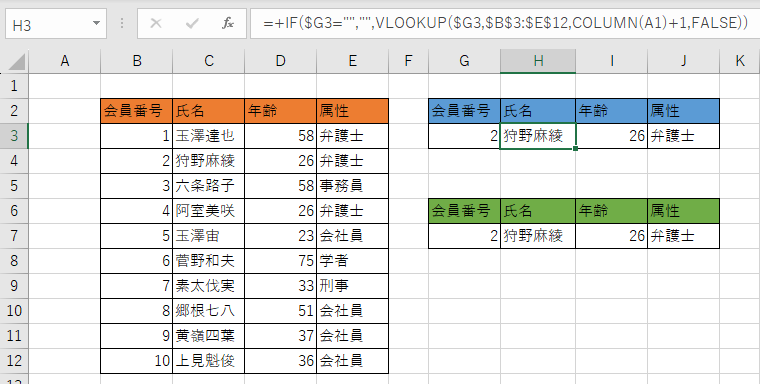

関数の使い方は、わりと好みがあって、すぐにあぁこれからはこうしようと思えたわけではないですが、新関数 xlookup は知らなかったのでちょっとショックでした(単に新しくできた関数を私が知らなかっただけなんですが)。例えば下の図の左側のデータから右側に会員番号から他のデータを引っ張り出す表を作るとき(もちろん、実際に使うときははるかに大量のデータから、引き出す方も1行分じゃなくてたくさん引き出すような使い方をするのですが、ここは説明のためシンプルに)、これまでの

vlookup を使ってやると、キーになるデータを入れていないときにエラーが出るのを防いだり他のセルへのコピーを簡単にすることを考えると、H3セルにはこういう式

( +IF($G3="","",VLOOKUP($G3,$B$3:$E$12,COLUMN(A1)+1,FALSE)))

を入れる必要がありました。

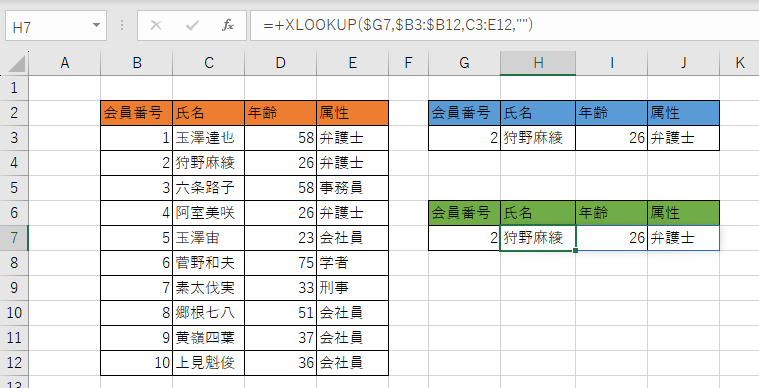

これが xlookup ではH7セルに入れるのはこれだけ(+XLOOKUP($G7,$B3:$B12,C3:E12,"")) でよくなり、右側のセルにドラッグ(コピー)することさえ不要です。

さすがに、これからはこれ使おうと思いましたし、これまでの手間はなんだったんだろうと思いました。(左側のデータは何だって? 私のサイトで書いている小説の登場人物のデータです。フルネームを書いている登場人物が少ないことを再認識しました…)

エクセルで大量の文字を入力してただの「表」というか罫線表示のために使うような場合(裁判所が「争点表」とか「時系列表」とかをエクセルで作ることを指示することが多いんです (-_-;)に、印刷がうまくいかない(プレビューでセル内の文字が無事に見えていても印刷では切れる)というエクセル使いの難題はやはり何も触れられていませんが、多くの点で勉強になる本ではありました。

13.日航123便墜落事件 JAL裁判 青山透子 河出書房新社

1985年の日航機墜落事故の遺族が、日本航空に対して墜落機のボイスレコーダーとフライトレコーダーの開示を求めた裁判の1審判決に至るまでの経過についてのノンフィクション。

実際の裁判についてのノンフィクションは、職業柄、弁護士の訴訟活動のねらいや裁判官の対応とその意味合いなどがある程度見えることもあって、興味深く読めます。この本も、そういう意味で楽しく読みましたが、同時に弁護士の感覚・読みと、当事者(この場合は当事者本人よりもサポーターである著者)の確信・主張のズレを強く認識させられました。当事者なり世間では、道徳的にあるいは自分の価値観上「正しい」者が裁判で勝つ「べき」でありかつ「はず」だと考える人がよくいますが、裁判制度は、原告の請求が法的に認められる内容の請求で、法的に認められる要件となる事実が証拠によって認められたときに原告が勝訴し、そうでないときには敗訴するというしくみです。この裁判でも原告代理人は裁判所にこの請求を認めさせることは容易ではなく、チャレンジとして行っていると考えるべきで、原告代理人の発言からもそれはふつうに読み取れるものです。そして、1審判決が、事故により運送債務が履行不能となって損害賠償請求権に変わった場合に、被害者ないし遺族が損害賠償請求権を行使するかどうかの意思決定をするために、被害者との旅客運送契約上の信義則に基づいて航空会社が情報提供義務を負うこと、そしてその内容としてボイスレコーダー等の開示の余地があることを認めたこと自体、情報公開請求のトップランナーとして闘ってきた弁護士である原告代理人であればこその成果と言えると、私は思いますし、他方でその情報提供義務が、損害賠償請求権を介して認められ、遺族の死者に対する敬慕の情を根拠としては認められなかった(損害賠償については和解済みであるから、情報提供義務もないとして開示請求が認められなかった)ことが、現在の情報開示請求をめぐる法理論と裁判の限界なのだと受け止めるべきでしょう。自分の希望どおりでなかったからと、「不当判決」の一言で終わらせることには、違和感を持ちます。弁護士の仕事をしていてときどき感じることですが、依頼者との関係上とか運動論的(対外的)には言わないことが多いことがら・思いではあります。

1審判決について、301ページには、原告が受け取った判決文の要旨を316~325ページに掲載すると書かれているのですが、316ページには「以下は筆者による判決文の要約である」と書かれています。ここに掲載されているのは裁判所が作成した判決要旨なのか、著者が要約した要旨なのか、データ・資料の扱いとして、そこははっきりとして欲しい。

12.老けない人は何が違うのか 今日から始める!元気に長生きするための生活習慣 山岸昌一 合同フォレスト

タンパク質の糖化反応によって作られる生成物で「終末糖化産物」とも呼ばれる老化物質のAGE(Advanced Glycation End Products)が老化やさまざまな病気の原因(5ページ:ここでは「原因物質のひとつ」と書かれていますが)であるとして、AGEを抑制する食習慣、生活習慣等を説明し勧める本。

AGEを抑える食習慣のルールとして、早食い、大食いをしない、夜8時以降は食べないなどが推奨されていて、私にはなかなか実践が難しそうな感じではありますが、それがAGEの抑制につながるというエビデンスが書かれていないのが、物足りなく思えます。「本書では、健康長寿を手に入れるための知識の礎と具体的な対策法について、確かなエビデンス(科学的根拠)に基づき解説しています」(9ページ)というのですが、著者が強調するAGEについては、「1万人以上の日本人を対象にした我々の研究で、生活習慣のゆがんでいる人ほど(喫煙、運動不足、精神的ストレス、睡眠不足、朝食抜き、甘いもの・加工品・揚げ物を多くとるなど)、AGEリーダーで測定したAGE値が高くなることが明らかにされています」(79~80ページ)という記載はありますが、他のところで、特に推奨している「ルール」を守るか守らないかでAGEの蓄積等が変わるのかについての実験・研究の結果は示されません。

推奨されていることは、だいたいどこかで聞いたというかよく言われることなので、たぶん体にいいこと自体はそうなのだろうとは思いますが、お医者さんから、確かなエビデンスに基づくと前置きされて読む本としては、ちょっと拍子抜けの感がありました。

11.ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田元幸の意見100 柴田元幸 株式会社アルク

翻訳家である著者がさまざまな媒体に書いたりインタビューで話したことをかき集めて収録し著者のコメントをつけた本。

著者の経験的なコメントが楽しく、「どこかの書店でトークをやったときに、『ダジャレは翻訳でどう再現しますか』と訊かれ、『まあたいていはルビで処理します』と答えようとした矢先に『ルビとかで処理するのって最低ですよね』と言い足されて返答に窮しました」(90ページ)とか、うんうんそういうヤツいると思いました。

高校の時に培風館の英文解釈問題集を副読本として与えられて、「翻訳に開眼しました。あの問題集がなかったら、けっこう違う人生だったかも…」(136ページ)って。私は、高校でその問題集やらされて、英語はやっぱり自分には向いていないと確信したような覚えが。

若い人たちへのメッセージで、「原書を読むことに挑戦しない手はない」「英文科の教師はみな、初めて通読した洋書がなんであったか、ほとんど初恋の人の名のように覚えているものである(僕の場合は、George Orwell, Nineteen Eighty-Four)。」(211ページ)って。私は、高校の副読本を除けば、Deep Throat 。長文読解になれるために、単語がわからなくても辞書を引かずに読んでいく訓練をするという名目で、洋書コーナーで一番目についたハードコアポルノの原書(画像はなかったですよ)を買いました。辞書を引いたとしても辞書に載ってないスラングだらけなので… (*^_^*) なんとか読み通しましたが、英語読解力はやはり身につかなかったなぁ

10.法解釈の問題 アントニン・スカリア 勁草書房

アメリカ連邦最高裁判事であり、保守派の裁判官として、リベラル側、特にフェミニストからは嫌われていたアントニン・スカリアが、制定法解釈で法律の条文を軽視し立法者意思(現実には立法当時には想定されていなかったからこそ制定法上明確な言及がなく争点になっているのだから、歴史的事実としての立法者意思は不明であるのだが)を根拠に当該事案について裁判官が適切と考える結論を導くアメリカの裁判官の傾向・やり方について、批判し、より条文に忠実な解釈を求めることを提起し、それに対して4名の学者等がコメントし、さらにそれにスカリアが応答するというスタイルの本。

立法と、それが制定時には想定していなかった事件・事情・社会情勢での裁判所の対応をめぐり、そのあり方を論じ考える、法律実務関係者にとっては頭の体操になり、また現実的にも考えさせられる本です。

保守派と位置づけられるスカリアが、「もし裁判所が新たに憲法を自由に書き換えることができるのなら、きっと社会の多数派の望む方向で書き換えるだろう。裁判官の指名と承認の手続から、これを予期することができる。もちろんこれは、社会の多数派からの保護を意図していたのに、いまやその多数派に尽力することを意味する、権利の章典の終焉である」(61ページ)と、マイノリティ保護を論じているのは、興味深いところです。まぁ、議論では、相手方に、自分の主張はそちらの利益にもなるんだというのは1つのテクニックなので、本心で言っているのかはわかりませんけど。

09.グレイスレス 鈴木涼美 文藝春秋

母親が離婚時に財産分与で得た都心から車で1時間半ほどかかる家に、母親がほとんど現れなくなった今では祖母と2人で暮らす聖月が、AV撮影時の女優の化粧を生業としながら過ごす日常を描いた小説。

主人公のスタンスは、「彼女たちの愚かしく美しい顔を、より美しく整えて、より愚かに壊してみたいという執着」が生まれ、「私の心中には、彼女たちにもっと触れたいという欲望と、彼女たちを立ち直ることが困難なほど否定してみたいという欲望が込み上げて、消えることなく今もそこにある」(26~27ページ)、「どちらにせよ精液や唾液や涙で泥のように流れてしまう化粧について、あれこれと注文する女優や譲れない箇所がある女優を面倒だとはあまり思わない。数十分後には裸になり、身体も性も自尊心も数時間の間は放棄する彼女たちがそれでも明け渡さないものがあるのだとしたら、その片鱗に触れる私は幸運だとすら思う」(53ページ)というようなところに置かれています。

作者が元AV女優ということもあり、一種のお仕事小説という趣で、AV業界にいることについても、また肉体的にも精神的にもハードな環境で壊れそうになりながら仕事をこなす女優たちの様子にも、どこか距離を置いた淡々とした描写が続きます。AV撮影の現場と自宅や家族の様子が入れ替わりながら、ところどころ渾然とするように語られていく様は、いかに特殊な仕事であれ、それに就く者にはそれは日常となり、他方で日常生活にも非日常的なことは起こり、人間はそれらを結局は日常の中に取り込み淡々とこなしやり過ごして行くものというような底意があるのかなと思いました。

08.元彼の遺言状 新川帆立 宝島社

1年の交際の末にプロポーズしてきた男に対して差し出された婚約指輪の値段が気に入らない、内臓でも売って金を作ってちょうだいと言い捨てた超タカビーな28歳の金の亡者弁護士剣持麗子が、勤務先の渉外系大手の山田川村・津々井法律事務所からボーナスの査定が250万円と告知されて低すぎると激怒して辞めてやると息巻いて事務所を飛び出し、慰めてもらう相手を探して大学在学中に3か月だけ付き合った3代前の元彼森川栄治にメールを送ったところ、栄治の世話をしていたという者から栄治は死んだという応答があり、製薬会社の御曹司で巨額の資産を持つ森川栄治が自分を殺した犯人に全財産を譲るという奇妙な遺言を残したことを知り、栄治の知人から代理人として匿名で自分が犯人だとして遺産請求をするという依頼を受け…という展開のミステリー。

作者ないし主人公とは対極の庶民の側で仕事をしている私には、企業側の弁護士のものの見方、着眼点が垣間見えるところ、また、企業側の弁護士の「町弁」に対するコンプレックスがほの見えるところが興味深く思えました。「村山のような個人相手の案件を中心に取り扱っている弁護士の中には、私のような渉外弁護士を『金の亡者』だと目の敵にする人も多い。いくら頭が良くてもハートがなきゃダメだよ、などと、オジさん弁護士から説教されたことも数知れず、毎回うんざりしていた」(133ページ)というのを、典型的な(というよりもかなり極端な)金の亡者でハートのない設定の弁護士に言わせても、説得力がありません。どれほど客観的に正しい指摘をされても、人間は自分のことについてはそれは誤解だと感じる/言い張るものだという、ペシミスティックあるいはアイロニックな「定理」を、作者が剣持麗子を用いて示しているということなのかもしれませんが。

金が欲しいと正直に言っているんだというところまでは、人間の叫びとしてかまわないと思うのですが、主人公である弁護士が、あからさまなウソをついて遺産請求をするという依頼を受け、自ら積極的に策を弄するという設定・展開、それを肯定的に描く姿勢については、私は反発を感じます。業界外の人間、例えば放送作家とかが、弁護士に対しそういった偏見を持ち、またそういった偏見におもねって視聴率を稼げればいいと考えるのは、まぁ仕方ないと思います。しかし、弁護士であることを売りにしている作者が、このような弁護士像を描き出すことは、世間の偏見を助長する効果が強くあると思いますし、作者が弁護士あるいは弁護士としての仕事に愛情を持っていないのだなぁと感じます。

07.スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい 8割の社会人が見落とす資料作成のキホン 四禮静子 技術評論社

ビジネス文書のうち、基本的には1枚紙で見せる資料とデータ集計作業に際してのワード、エクセルの使い方を解説した本。

作成者が使う者の使いやすさを考えずに作った書式が配布され、その都度驚き呻吟する話は、「おわりに」でコロナ関係の助成金の申請書について著者が指摘しています(211~212ページ)が、私も、法テラスの申込書・報告書や裁判所が配布している(例えば破産申立て関係などの)エクセルの書式で、日常的に経験しているところです。

そういう点で、著者の指摘は共感するところではありますが、では著者の推奨する方法でやってもらったらいいかは、また悩ましいところです。タイトルにある横方向のレイアウトについては、インデント(右側も含め)とタブと均等割付を駆使するよう指示がなされています(タブマークをドラッグで引っ張るな、数字で入れろということも強調されています)が、これはこれで慣れないとやりにくかったり、他人が設定したものをいじるのは面倒そうです。また著者は文字や行のはみ出しをその行のフォントを小さくしたりそのページの行数を変えて1枚に(そのページ内に)収めろというのですが、続きの文書で途中から文字サイズが変わったりページによって行数が違うことに違和感を感じない人はそれでいいのでしょうけれど、ちょっと美意識の違いを感じてしまいます(準備書面の書式は裁判所から12ポイント37字26行と指定されている関係で、実際にはそこまでうるさく言わないだろうとは思うものの、そういう対応はできないし、と思います)。

エクセルの印刷でよく悩む、印刷切れ、とりわけプレビューできちんと表示されているにもかかわらず印刷したら切れているという事態については、期待したんですが対処方法は何も書かれていませんでした。まぁ、本来表「計算」ソフトのエクセルに単に表の形を作りやすいからと膨大な文字数の入力をして「争点表」とか「時系列表」等を作る/作らせられる私たちの業界の使用方法が間違っていると思うのですが。

06.ルポ動物園 佐々木央 ちくま新書

動物園・水族館の管理者・飼育係の話を聞き、動物園・水族館の実情を報じ、そのあり方についての関係者の意見と取材を続け「生きもの大好き」という記事を共同通信から配信してきた著者の思いを述べる本。

動物園についての記事よりもまずメディア側の対応への関係者の疑問と著者の自省が序盤で語られているのに気を惹かれました。横浜・ズーラシア園長の「最近の動物園の記事はつまらない。動物園から記者クラブに発表文と写真を提供すると、それを横並びに記事にするだけ。だからどの社も同じです。昔はみなさん、動物園に来ていた。現場をまわり、現場の人に話を聞いて、はっと思うことを書いていました。」(13ページ)、コウノトリの郷公園研究部長の「マスメディアの人と話すと、引いていないなと感じる。どうポップにするのか、どう歪めて面白くするのかを考えている」(26ページ)や、著者自身の「記者が事前に答えを予測し、やりとりを想定し、ストーリーを思い描くことはあってもいい。しかし、それに合わせて都合のいい言葉を引きだそうとすることは『当てはめ取材』と呼ばれ、否定される」(22ページ)、「編集綱領の『国民が関心をもつ』という中立的な姿勢から一歩進んで『国民に関心を持たせる』『関心をあおる』というところまで進んでいるのではないかと心配になる。」(82ページ)など、とても示唆的に感じられました。

動物園での「展示」のあり方についてショー化や自然に反する展示に批判的な意見を述べている(140~164ページ等)著者が、旭山動物園の展示(例えばペンギンが「空を飛ぶ」とか)についてどのように評価しているかは興味深いところでしたが、まとまった考察はなく、テナガザルの展示について肯定的な記載が1箇所ある(216~217ページ)だけでした。取材先に対して批判的なことは書けないということか著者の考えがまとまっていないのかはわかりませんが、ちょっと肩透かしの感じがしました。

05.ウソをつく生きものたち 森由民著、村田浩一監修 緑書房

動物の擬態と托卵などについて紹介した本。

実際には毒がなく食べてまずいわけでもない種が毒があったり食べるとまずい種の警告色・模様と類似した外形を持っている「ベイツ型擬態」で、種の一部だけが擬態となっているケースについて、この場合捕食されずに生き残るのは捕食者が毒のある個体や食べてまずい個体を捕食して酷い目に遭ったという経験(学習)に依存(起因)するので、実は毒がなく食べてもまずくない擬態個体が増えると捕食者への警告が効果的になされず、擬態個体が生き残れないことになり、擬態個体の生存率と非擬態個体の生存率がバランスするという議論(59~67ページ)は、そうだろうなと思うとともに、それもまた1つの仮説であり、ちょっと知的好奇心を刺激されました。

蝶のまだら模様の警告パターンについて、北アメリカ大陸東部に広く分布し捕食されると接着剤のような分泌物を出すヌメサンショウウオを捕食者の鳥や哺乳類が嫌い派手なまだらパターンが生存に有利なためではないかという学説もある(53~55ページ)というのも、学者というのはいろいろなことを考えるのだなと感心しました

04.みがわり 青山七恵 幻冬舎文庫

デビュー作で文芸誌の新人賞を取ったもののその後2年新作長編が書けずにいて、その間に友人の画家とともに書いた絵本が出版されて、テレビのインタビューを受けた鈴木嘉子というペンネームの新人作家本名園州律に、テレビで見て亡くなった姉如月百合とうり二つだと言って会いに来た九鬼梗子から、姉の物語を書いて欲しいという依頼があり、200万円の報酬で毎週水曜に九鬼家に通って原稿を書くという約束をし、苦悶しながら書き続けるという設定で始まるミステリー小説。

如月百合をめぐる事実から始まり、その周辺の人間関係の探索と真相のありかといったところでお話を進行させ、終盤には設定というかお話の構造が入れ子になっていく、そこを読ませる作品です。

主人公というか、話者・視点も変転を見せ、誰の視線で読んでいくかもある種の混乱・困惑を伴いますが、私は、冒頭では小学校4、5年生くらいだろうかとされる(51ページ)年のわりには大人びた少女沙羅に惹かれてしまいました。

ミステリー作品としてよりも、子どもの頃仲がよかったけれどもふとしたことでこじれて素直になれない家族関係のちょっと切ない物語と読んだ方がいいかもしれません。

03.調べる技術 国会図書館秘伝のレファレンス・チップス 小林昌樹 皓星社

国会図書館でレファレンス業務に従事していた著者が、問い合わせを受けて調べ物をする際のコツを文書化した本。

まずはネットで(Googleで)多くの情報を得ることができるようになった現在でも、検索で埋もれて見えにくいもの、そしてまだデータ処理されずに図書館の倉庫等で死蔵されているものなど簡単には行き着けない情報が多々あり、現在のそういう条件下でできるだけ答を見つけるための経験的な手法がいろいろと紹介されています。

著者の関心と、著者が経験した問い合わせ・調査実例からと思われますが、人文系(基本的に理系の問題は書かれていません)の、人物・会社の存在・プロフィールや風俗・できごとを中心とする近世から戦前の時期の情報を調べるときのことが対象となっているので、そういう対象の調べごとには縁のない私には、そうかいろいろたいへんだなぁとは思うものの、これは便利というイメージは持てませんでした。

Googleブックスなど、書物をデータ化したデータベース等の利用に際しては、誤変換が多々あることを考慮して検索しろと注意されていて、そこでは「大使館」を調べるのに念のために「大便館」も検索する(120ページ)というのは、そうかプロはそういう工夫をしているんだと感心するとともに、そんなこと教えられても素人には実践できないよと思いました。

02.心をラクにすると目の不調が消えていく 若倉雅登 草思社

心療眼科医という著者の専門、経験に基づいて、眼球に機能上、検査上異常が見られない目の疲れや痛み、不快症状が精神疾患や脳の制御系のアンバランス等によって生じる場合があり、目だけでは解決できず生活環境の改善や心の健康からアプローチする必要があることを論じた本。

目の感受性はさまざまであること、現在の日本はどこへ行っても明るすぎ、日本では『暗いところで本を読むと目が悪くなる』と言われるが、欧米では逆に『明るすぎるところで本を読むのは目によくない』と教えられるということ(ただし、どちらも強い科学的証明はない)(67~68ページ)は、なるほどと思いました。

近くのものを見るときは寄り目になる(輻輳運動というのだそうです)が、近くのものを見続けるとそれを止めてもなかなか目が元の状態に戻らなくなるとされています(57~60ページ)。それはパソコンでの作業か本を読むことを続ける実験で確認されていて、そうか、パソコンだけじゃなくて、本を読むというのも同じように目を疲れさせる行為なのだなと改めて認識しました。まぁ、どちらも止められませんけど。

01.漂流 日本左翼史 理想なき左派の混迷 1972-2022 池上彰、佐藤優 講談社現代新書

元NHK記者と元外務官僚が、あさま山荘事件/連合赤軍事件後弱体化してゆき漂流する様子を対談で概観する本。

著者らが序章で左翼史を語る意味を、危機の時代に思想に踊らされない真の教養を身につける(16ページ)ことにあるとしているように、この本では運動の歴史ではなく思想の歴史を重視し、基本的には政治家の人の歴史が語られている感があります。著者らが作成したのではないのでしょうけれども、第1章では、70年代後半以降の新左翼は三里塚ぐらいでしか存在感を発揮する場所がなくなってしまったといいながら(47ページ)第1章関連年表(24~25ページ)では三里塚関係は管制塔占拠の1項目だけ、この時代は労働運動へ焦点が移っていった時代、日本の労働運動はかつてない高揚期を迎えた(62ページ)というのに第2~3章関連年表(60~61ページ)では労働運動関係はスト権ストの1行だけというのはなんなんだろうと思います。

この本は過去の左翼の失敗から何らかの教訓を引き出す(169ページ)ことが目的の1つといい「対立する陣営に対して自分たちが優位に立つ、あるいは自分たちの優位性を第三者に見せつけるためにする論争を排し、代わりに実りのある発展性のある議論に結びつけるにはどうしたらいいのか」(169ページ)と問いかけています。批判が批判のための批判にとどまらず、議論が議論のための議論にとどまらず、生産的な営為でありえているかは、絶えず意識し続ける必要がある重要な問いだと思います。

**_**![]() **_**

**_**