◆活動報告◆

4.28処分取消・無効確認訴訟最高裁決定

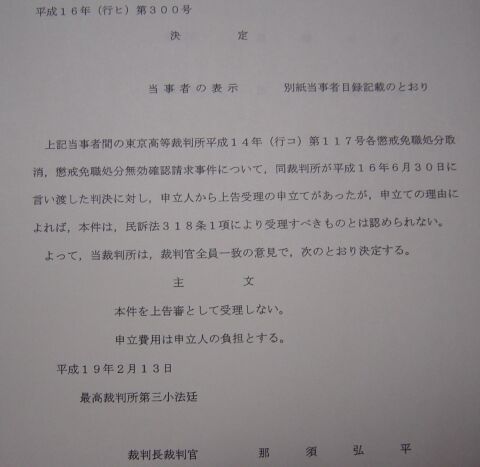

東京高裁の2004年6月30日の逆転勝訴判決に対して、日本郵政公社が最高裁に上告受理申立をしていましたが、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長、上田豊三裁判官、藤田宙靖裁判官、堀籠幸男裁判官、田原睦夫裁判官)は、2007年2月13日、日本郵政公社の上告を受理しない決定を行い、東京高裁の勝訴判決が確定しました。

上告不受理の決定は、理由を書かないものですので、実質的なことは何も書いていませんが、労働裁判の記念碑的な事件・判決でもありますし、うれしいので決定本文全文を掲載してしまいます。

この事件では、当初被免職者45名が原告となって取消訴訟を提起しましたが、訴訟中に全逓が路線転向・反処分闘争終結を図り、被免職者の大半は全逓の説得に従い訴えを取り下げました。この裁判は、全逓の説得に応じずに訴えを取り下げなかった6名と、一旦取り下げたが訴訟継続を希望してその時点で無効確認訴訟を新たに提訴して併合された1名の合計7名で行われていました。そのために懲戒免職処分の取消訴訟と無効確認訴訟が併存していたのです。東京高裁の判決は、この懲戒免職処分の取消も無効確認も共に認める、被免職者の全面勝利の判決でした。東京高裁判決についてはこちら

この判決を受けて、日本郵政公社側は特に無効確認の点に力を入れて上告受理申立をしていました。取消訴訟は懲戒処分後60日以内に行政不服審査(この場合は人事院の公平審査)を申し立て、それに対する決定から3ヵ月以内(現在の法律では6ヵ月以内)に提訴しなければなりません。これに対して無効確認訴訟はその期限に関係なく提起できます。その代わりに、無効確認訴訟にはいくつか厳しい条件があります。1つは取消訴訟は処分が「違法」であれば勝訴できるのに対して、無効確認訴訟は処分に「重大かつ明白な違法」がなければ勝訴できません。また無効確認訴訟は、他の訴訟手続では同様の成果を得られない場合に限って提訴できるとされています。後者の問題を法律家の業界では「補充性(ほじゅうせい)」と呼んでいます。日本郵政公社は、上告受理申立理由書でこの無効確認訴訟の「重大かつ明白な違法」と「補充性」について全面的に主張を展開しました。もちろん、こちらも反論の答弁書を書きました(「まだ最高裁がある?民事編」で説明しているとおり、最高裁では口頭弁論を開くとき以外は答弁書の提出は求められませんが、自主的に出しました)。

そのような状態で2年7ヵ月あまり最高裁で寝かされていましたが、最高裁はその上告受理申立について受理しないという判断をしました。上告不受理ですから、無効確認訴訟の要件としての「重大かつ明白な違法」や「補充性」について最高裁が他の事件にも通じる一般的な判断をしたことにはなりませんが、この事件については、東京高裁の懲戒免職処分には「重大かつ明白な違法がある」という判断が確定し、無効確認訴訟が許される(補充性の要件を満たす)ことも認められました。

そして東京高裁の重大かつ明白な違法という理由は被免職者の個人的な事情ではなく処分全体の構造によるものですから、訴訟をしていなかった被免職者にも共通するものです。ということは、訴訟を続けていた7名以外の被免職者についても懲戒免職処分には「重大かつ明白な違法」があり、無効確認訴訟が可能だということになります。先ほど説明したように、無効確認訴訟には提訴期間の制限はありませんから、今からでも起こすことができます。だからこそ、それを恐れて日本郵政公社は無効確認訴訟に重点を置いた上告受理申立理由書を提出していたのです。その上告受理申立が最高裁に受理されなかった以上、他の被免職者が、今からでも無効確認訴訟を起こすことが可能だということになります。その意味でも東京高裁の判断も最高裁の判断も、4.28懲戒免職処分全体に適用される判断で、この懲戒免職処分全体を決着するものといえます。

1978年年末・1979年年始の労働運動史に残る大争議の決着をつけた、それも使用者側のやりたい放題が続く最近の情勢の中で労働側の全面勝利で決着をつけたという点でも、27年に及ぶ反処分闘争に人生を捧げてきた被免職者の厳しかった人生に報いたという点でも、いろいろな意味で大きな大きな最高裁決定でした。

**_**![]() **_**

**_**