◆活動報告:原発裁判(六ヶ所)◆

更新弁論意見書/再処理施設の特徴

被告は、再処理施設は原子力発電所と異なり、通常運転では臨界状態とならず、ほとんどの場合摂氏100度以下、大気圧以下で運転されるとして、再処理施設が原子力発電所より危険性が低いという印象を与えようとしています。

しかし、再処理施設は核分裂性物質・放射性物質を非常に漏洩しやすい形態である液体状で扱い原子力発電所で言われるような「5重の壁」はなく、核分裂性物質・放射性物質が(原子力発電所のように炉心だけに集中しているのではなく)施設のあちこちにあり、大量漏洩につながる事故が起こりうる箇所が非常にたくさんあります。炉心さえ堅く守れば、また炉心溶融さえ起こさなければ放射性物質の大量漏洩を防ぐことができる原子力発電所と異なり、守らなければならない箇所が非常に多数あり、建屋等が壊れれば炉心溶融など起こらなくても(核燃料物質が最初から溶けている!)大量漏洩に至る危険性があるのです。そして、再処理工場は原子力発電所と比べて内蔵する放射能量が圧倒的に多く、大事故に至れば被害を及ぼす範囲はとんでもなく広大になり得るのです。

提出した意見書を基本的にそのまま掲載します(プレゼンスライドの画像を挿入しています)。

被告は原子力規制委員会、補助参加人は日本原燃株式会社(六ヶ所再処理工場の運営事業者)です。

☆再処理施設の危険性(原子力発電所との比較)

第1 はじめに

被告は、新訴答弁書において、再処理施設においては「全ての施設を未臨界状態に置いている。このため、本件再処理施設において、通常運転時に臨界による大きな熱エネルギーが発生することはない。またほとんどの施設は、温度摂氏100度以下かつ大気圧以下の穏やかな条件で運転される」(答弁書第3の1(3)ア:答弁書25ページ)などと述べ、例えば新訴準備書面(2)においても「原子炉施設は、その運転中、核燃料を安定的な臨界状態に保っており、炉心は高温、高圧状態にあるため、仮に、外部からの衝撃によって格納容器や炉心等が損傷して冷却材が漏えいすれば、炉心溶融に至りかねず、直ちに公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるという特徴を有する一方、本件再処理施設は核分裂反応を意図的に生じさせてはいないため、施設が高温、高圧状態にはなく、原子炉施設に比較すると外部からの衝撃によって直ちに公衆又は従事者に放射線障害を及ぼす事象が生じるおそれは相対的に低い」(被告準備書面(2)第2の1:同準備書面25〜26ページ)と主張するなど、折に触れて、再処理施設は原子力発電所よりも大事故の危険性が低いかのような印象を与えようとしている。

これまでの被告の主張に照らし、被告が本日の弁論更新に際しても同様の主張をすることが予想されるので、原告らの更新弁論の最初に、この点について述べておきたい。

第2 原子力施設の危険性の本質

原子力施設とは、核分裂性物質(ウラン235、プルトニウム239等)を含む放射性物質を扱う施設である。

核分裂性物質は、一定量以上集まると連続的に核分裂を継続し(核分裂が連鎖的に発生し継続する状態を臨界という)、巨大な発熱を生じ、周囲のあらゆるものを高熱により融かしたり、周囲に水があれば水蒸気爆発を起こすなど、物理的に危険な状態を引き起こす(熱的な問題とは別に核分裂の際の中性子線等の放射線によっても生物に危険を及ぼす)。また臨界状態が発生・継続することによって放射性物質が飛躍的に増大する(核分裂によって生じた核分裂生成物は原子核が物理的に破壊されて生成した不安定な物質なので安定した物質になるまで放射線を放出し続ける)。なお、核分裂性物質(特にウラン235)に水が加えられると臨界に達しやすい。

放射性物質は(核分裂性物質もその中に含まれる)、時の経過に応じて放射線を放出して別の元素になる(放射性物質の崩壊という)性質を持っており、放出された放射線が生物に危険であるとともに、その際に発熱する(その発熱を崩壊熱という)。

これらの核分裂性物質と放射性物質を取り扱う原子力施設においては、核分裂性物質が臨界状態となることを防ぎ(原子力発電所の場合は臨界状態を制御し)、核分裂性物質や放射性物質を冷却し続け(発熱により高温となることを防ぎ)、核分裂性物質や放射性物質が環境中に漏えいしないように施設内に閉じ込めることが、基本的な対策となる。

第3 通常工程(使用済み燃料プール以外)の危険性

1 原子力発電所の特徴

原子力発電所においては(使用済み燃料プールについては後に述べるのでここでは除外する)、核分裂性物質も放射性物質も、炉心内の核燃料として集中しており、基本的に炉心以外には存在しない。

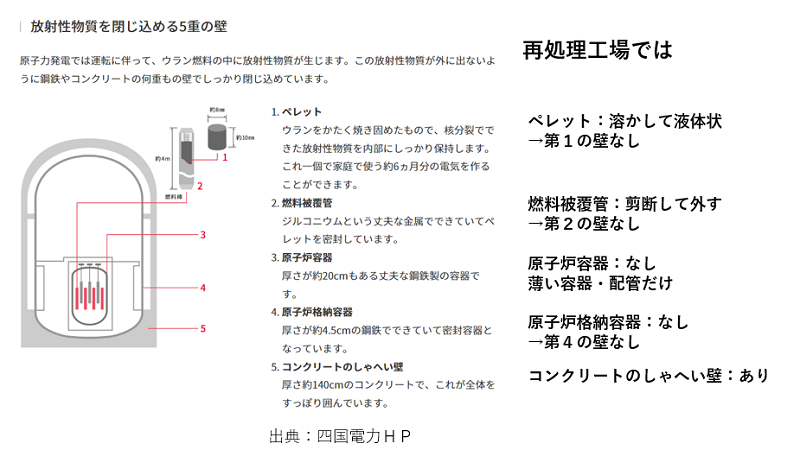

原子力発電所においては、放射性物質の大量漏えいという大事故を防止するためには、基本的には炉心を守ればいいことになる。そのため、原子力発電所では、よく「5重の壁」で守られていると説明される。核分裂性物質・放射性物質は(漏えいしやすい液体や粉末ではなく)ペレットという円柱状に焼き固められ(第1の壁)、ジルカロイ合金製の燃料被覆管内に閉じ込められ(第2の壁)、分厚い炭素鋼の圧力容器(板厚15cm〜20cm程度)(第3の壁)、鋼鉄製の格納容器(第4の壁)、鉄筋コンクリートの建屋(第5の壁)に囲まれて、外部への漏えい防止が図られている。

原子力発電所では、核分裂性物質も放射性物質もペレット状に焼き固めて金属製の燃料被覆管内にある(そして原子炉の炉心内にある)結果、いわゆる「炉心溶融」が起こらない限り、放射性物質の大量漏えいには至らない。

2 再処理施設の特徴

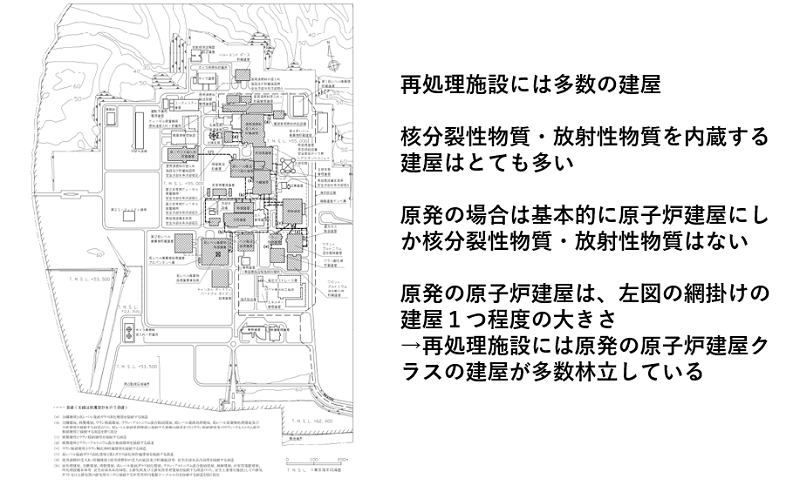

これに対し、再処理施設では、ウランとプルトニウムの抽出という再処理の目的のために、核燃料の被覆管を剪断し、焼き固められていた核燃料を硝酸溶液によって溶解させて液状にした上で取り扱う。すなわち、5重の壁の最初の2つを意図的に取り払い、環境に漏えいしやすい(同時に臨界になりやすい)液体状で扱うのである。そして、核分裂性物質・放射性物質を内包する溶液は、様々な工程の多数の容器・配管に送られる。原子力発電所のように一定範囲に集中しているのではなく、広大な施設内の様々な箇所に核分裂性物質・放射性物質が存在しているのである。そのため、原子炉とは異なり、再処理施設には圧力容器や格納容器のような防壁は存在しない(対象箇所があまりにも多すぎて造れないのである)。その結果、再処理施設内の核分裂性物質・放射性物質は、容器・配管(厚さは公表されていないが、せいぜい2cm程度であろう)と建屋の2重ないし1.5重の壁しかない状態で扱われている。

3 外部からの衝撃による大事故

このことは、外部からの衝撃による建屋の大規模損壊という事態(大地震、航空機落下等で考えられる)に対しては、原子力発電所ではそのような事態が発生しても炉心溶融を防ぐことができれば放射性物質の大量漏えいに至らず、大事故が防げたりまた炉心溶融に至るまでの時間が稼げるが、再処理施設の場合、建屋の大規模損壊に至れば(その場合建屋内の容器や配管にも亀裂等が生じる可能性が高い)直ちに放射性物質の大量漏えいに至り、またそのような危険がある箇所は原子力発電所のように原子炉建屋に限られず施設のそこここにあるのである。

4 施設の運転の異常に起因する大事故

外部衝撃による事故に限らず、施設の運転の異常に伴う事故についても、再処理施設では核分裂性物質・放射性物質が様々なところに存在することから、大事故に至る危険がある箇所は非常に多く、対策は容易でない。

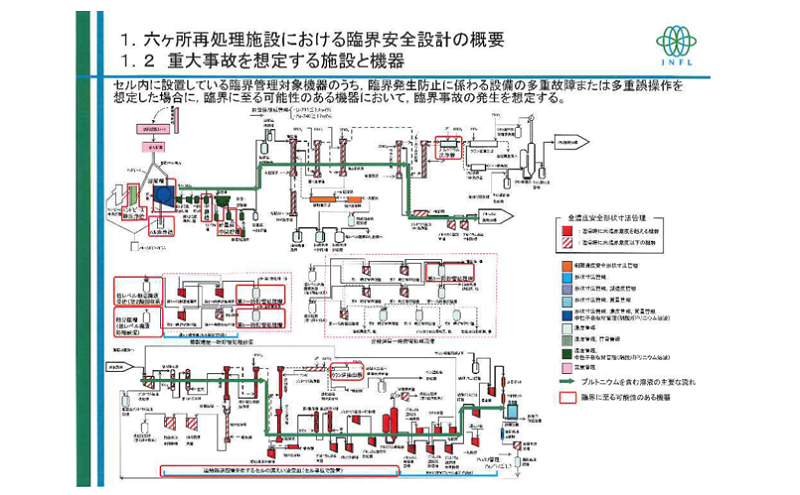

(1) 臨界事故

被告は、再処理施設では高温高圧ではない状態で運転するので事故に至るまでの進展がゆっくりであるという主張を繰り返しているが、臨界事故では事故は秒単位で急速に進展しうる。

原子力発電所では、臨界の危険性なり制御は炉心についてのみ考えればいいが、再処理施設では臨界の危険は無数にある。

福島事故後、補助参加人が臨界事故の可能性がある箇所の洗い出しを求められてその可能性を認めた機器だけでも23に上る。自ら臨界事故の可能性を認めた機器について中性子吸収材の自動供給(臨界収束)装置を設ける対策を渋っていた補助参加人は2019年9月26日の事業者ヒアリングでこの23機器について中性子吸収材の自動供給の対策を提案した(甲E第141号証)が、被告はそこまでの対策は不要として8機器のみについて中性子吸収材の自動供給をすることで許可した(原告ら準備書面(180))。被告は、差止め訴訟への影響を忖度して事業者に対する規制措置の選択をするという事業者の利益を優先する姿勢と体質を持ち続けており(関西電力の複数の原発の火山噴火対策について毎日新聞がスクープした事実につき原告ら準備書面(174)及び甲D第331号証)、本件再処理施設の臨界事故対策についてもこのような傾向を露わにしたものと考えられる。

(2) 臨界事故以外の事故

臨界事故以外の事故については事故に至る進行は原子力発電所に比べれば緩やかなことが多いと思われる。しかしながら、ここでも、再処理施設においては核分裂性物質・放射性物質が広範な機器・箇所に存在していることが、異常の検知や異常への対応を困難にしている。例えば本件再処理施設で、様々な機器について常時冷却が必要でありそのために設けられている安全冷却水系の異常について、2022年7月2日に補助参加人がその兆候を示すデータを認識していながら長時間にわたって事実が把握できなかったことは、再処理施設の安全維持の困難さを示していると言うべきである(原告ら準備書面(192))。このときの様子を見ると、再処理施設では事故の進展が緩やかだなどという被告の言辞が補助参加人の作業員の油断・弛緩につながっているようにも思えてならない。

そして、原子力発電所では、爆発につながる水素は炉心溶融に至らなければ大量発生することは想定しにくいが、再処理施設では放射性物質が長期にわたり大量に滞留・貯蔵状態にあるためにあちこちで水素が発生し、各種の機器・容器類で常時水素掃気を要する。加えて、再処理施設では原子力発電所では用いられない様々な有機溶媒を工程で用いており、その発火・燃焼の危険もある。

5 まとめ

以上のように、再処理施設においては、原子力発電所と異なり、核分裂性物質・放射性物質が漏えいしやすい液体状で、しかも様々な容器・配管内に広範に存在し、特定の箇所を固く守ればよい原子力発電所のような対策ができないこと、原子力発電所よりも水素の発生、有機溶媒の使用というような爆発・燃焼につながる要因があることなど、事故対策を困難にする要因が多数あり、決して原子力発電所と比較して危険性が低いなどとは言えないのである。

第4 使用済み燃料プールについて

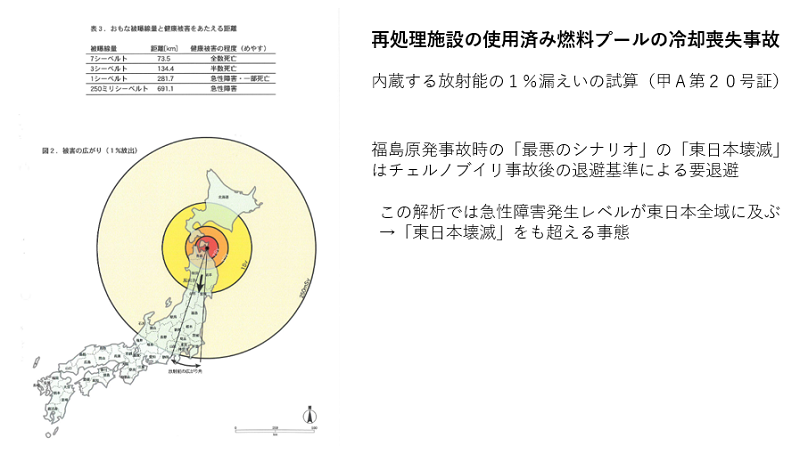

原子力発電所と再処理施設に共通する設備として使用済み燃料プールがある。原子炉の炉心と比較して、直感的にはその危険性を看取しにくいが、福島事故の際、近藤駿介原子力委員会委員長が作成した東日本壊滅に至るという「最悪のシナリオ」で放射性物質放出に最も大きく寄与するとされたのは4号機の使用済み燃料プールの冷却失敗である。

被告は、新訴答弁書において、再処理施設の使用済み燃料プールに受け容れる使用済み核燃料は原子炉停止後4年が経過した後のものであるから崩壊熱と放射能が低い旨主張している(答弁書第3の1(3)イ:答弁書26ページ)。

再処理施設の使用済み燃料プールに搬入される使用済み燃料が原子力発電所内で貯蔵され続けている使用済み燃料よりも冷却期間が長いとは限らない(例えば福島事故時の4号機の使用済み燃料プール内にあった使用済み燃料1331体のうち40%程度は4年以上冷却されていたと推定されている)。

そして、1体あたりの発熱量と放射能量が原子力発電所内の使用済み燃料よりも相対的には低いとしても、再処理施設の使用済み燃料プール内の使用済み燃料も発熱があり冷却の維持継続が不可欠であることには変わりない。

さらに、再処理施設の使用済み燃料プールについて特筆すべきことは、その量の多さである。本件再処理施設の直近(2023年7月)の使用済み燃料貯蔵量は1万2069体、ウラン重量で2968tにも及び、福島事故時の4号機の使用済み燃料プールと比較して、ウラン重量で13倍に達する。本件再処理施設の使用済み燃料プールで核燃料の溶融という事態に至った場合には、福島原発4号機の場合に比べても遥かに大量の放射能が漏えいすることとなり、「東日本壊滅」をも超える事態となり得る(甲A第20号証の試算では、本件再処理施設の最大貯蔵容量の3000t(直近の実貯蔵量にほぼ等しい)に内包される放射能の1%が漏えいした場合で、青森県の半分が「全数死亡」、東日本全体が「急性障害」発生域となる)。

以上

**_**![]() **_**

**_**