◆活動報告:原発裁判(六ヶ所)◆

六ヶ所断層の存在とその活動性

六ヶ所断層の存在とこれが再処理工場の安全審査で考慮すべき活断層に当たること及びこれを否定しようとする国の反論が誤っていることを論じます。

提出した準備書面の内容を基本的にそのまま掲載します。この準備書面では、国側の反論に対する再反論のために従前の経緯も書面の中で説明していますので、基本的にはこれを読めば従前の議論もわかるようになっています。

活断層論争のポイント:この準備書面を読む前提として

現在の指針等では、12万年から13万年前以降に活動した断層を原子力施設の耐震設計上考慮すべき活断層としています。従って、原子力施設に関する裁判では、発見された断層が12〜13万年前以降に活動したかどうかが争われることが多くなっています。この書面でも、約12万5000年前に形成された海成段丘面が断層の活動により変位(変形)を受けたかがポイントになっています。約12万5000年前に形成された海成段丘面が断層の活動により変位を受けていればその断層が12〜13万年前以降に活動したことが明確で、従ってその断層が耐震設計上考慮すべき活断層である(にもかかわらず安全審査で検討されていない、従って安全審査が違法である)ということになるからです。

☆原告準備書面(103) 六ヶ所断層の存在とその活動性☆

第1 はじめに

1 六ヶ所断層についての原告らの主張の要旨

原告らは,準備書面(89),(91),(93)において,本件再処理工場敷地のすぐ東側に,東西幅5km以上にわたって分布する約12万5000年前に形成された本来平らであるはずの海成段丘面が,幅1km程度の帯状の部分で東側(海側)に向けて傾斜を強める形に変位している撓曲帯が存在し,そのこと自体が地下における南北方向に伸びる逆断層の存在を示唆していること,日本原燃が行った反射法地震探査結果によっても「急傾斜部」に対応する深部の断層の存在が確認されており地表の撓曲変形と地下の逆断層の位置は調和的であり撓曲帯は逆断層の活動によると解するのが自然であること,周辺の露頭の観察結果からも断層運動が確認できることから本件再処理工場敷地のすぐ東方に南北に延びる活断層(六ヶ所断層)が存在することを指摘し,その位置関係から見て本件再処理工場北東方向に存在する出戸西方断層は六ヶ所断層から派生した副次的断層であり,六ヶ所断層は本件再処理工場敷地東方の海域に南北に延びる大陸棚外縁断層と連続していることを主張した。

原告らの主張の最も基礎となる海成段丘面の撓曲・異常な傾斜と地下の断層構造について,ここで簡単に説明しておく。

12万5000年前の温暖・高海面期に,日本全国の陸域に広範に分布する海成段丘面が形成された。この海成段丘面は,日本の海成段丘研究の発展の基礎となっている南関東での研究に応じて下末吉面あるいは略してS面と呼ばれることも多いが,学術的に論じる際には,中位(middle)段丘面の上位に位置することからM1面と表記するのが通例である。海成段丘は地球の温暖期である高海面期が長期間安定的に継続した際に,その海岸線(学術的には汀線)において砂浜ないしそれに続く浅海底として,あるいは既存の岩石が波による浸食(波食)を受けることにより,基本的にほぼ水平な面として形成される。こうして海面レベルにおいてほぼ水平に形成された海成段丘面は,土地の隆起が継続する場合に次第に高度を増して陸域で段丘を形成していくが,その隆起が地域全体に生じている場合は,当然,段丘面は形成当時と同じほぼ水平なままとなる。しかし,その段丘面が途中で傾斜を変えている,つまり同じ段丘面の中で撓曲している場合,特にその撓曲が帯状に連続している場合には,その海成段丘面が形成された後に段丘面が不均等に変位を受けたことを示しているのであるから,その地下において断層運動があると解するべきであり,かつその断層運動は海成段丘面形成後も継続していると解すべきである。

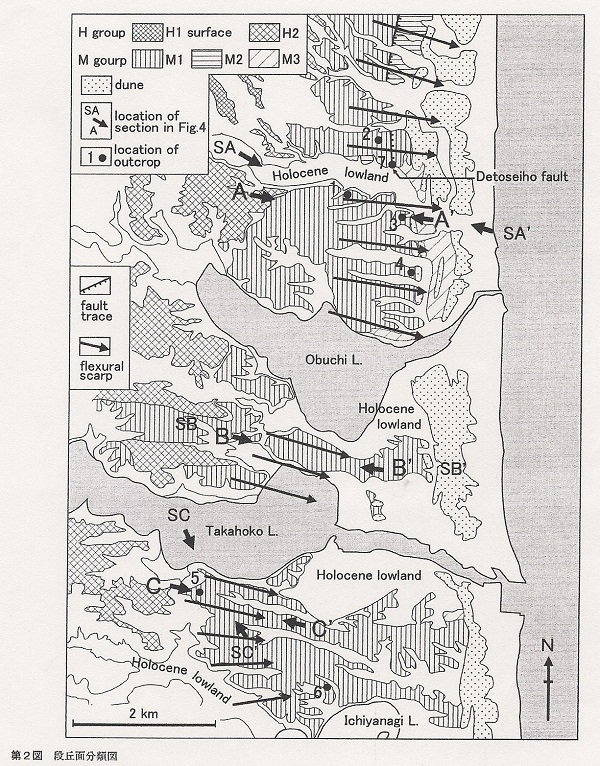

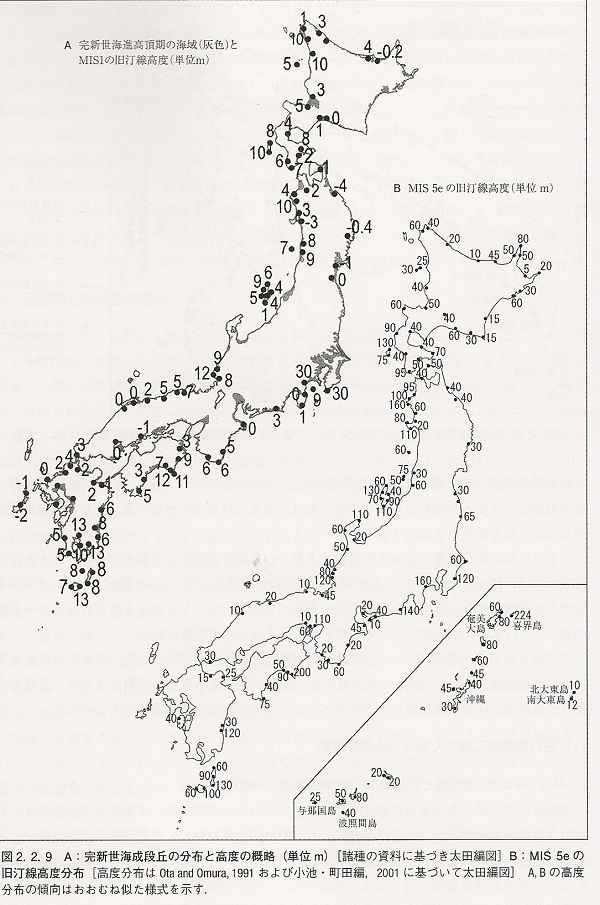

本件再処理工場敷地周辺のM1面の分布は第1図の通りである。

第1図(出典:甲D第124号証18ページ第2図)

本件再処理工場敷地(第1図中の「B」のすぐ左上)東方一帯に南北に帯状に広範にM1面が分布し,かつそれが海側(東側)に向けて傾斜を強める形で異常に傾斜している(第1図の西側から東側に向けた矢印がその傾斜帯を表す)。

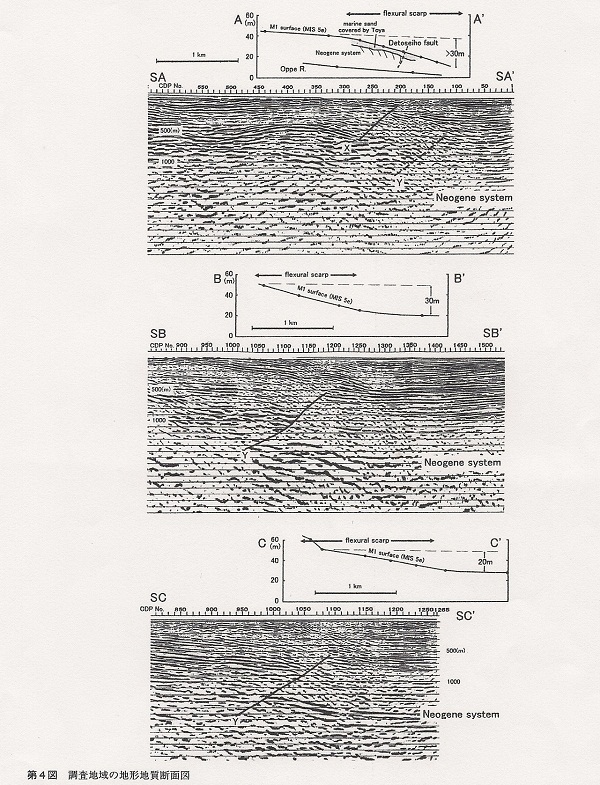

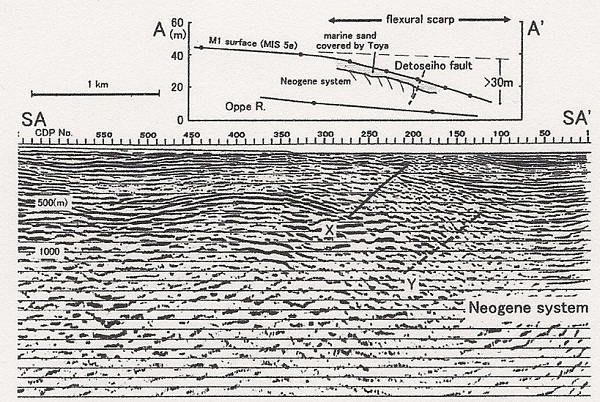

そして,第1図のA−A’断面,B−B’断面,C−C’断面の傾斜の様子と,その近傍のSA−SA’側線,SB−SB’側線,SC−SC’側線の反射法地震探査結果による地下構造図を対比してみたのが第2図である。

第2図(出典:甲D第124号証20ページ第4図)

第2図を見ると,海成段丘面としてほぼ水平に形成されたM1面が途中で折れ曲がり,異常に傾斜しているさま,その異常な急傾斜部に対応して地下に断層構造が見られることがよくわかる。この折れ曲がりの形状は,A−A’断面においてはほぼ水平なM1面が東側(海側)に向けて傾斜を強めていく典型的な撓曲の形状である。B−B’断面,C−C’断面においてはH面(高位:Highの段丘面)との連続の関係上西側のほぼ水平な部分が見えないものの同じ面が海側に向けて傾斜したのちほぼ水平にまた折れ曲がっている形状であり,これもまた断層活動によらなければ説明できないものである。

このような事実,すなわち,本来ほぼ水平であるはずの海成段丘面(M1面)が撓曲し,異常な傾斜構造にあること,それが帯状に南北に連続していること,しかも反射法地震探査結果からも急傾斜部に対応する断層が認められることからすれば,これらの撓曲・異常な傾斜構造は,本件再処理工場敷地東方を南北に延びる六ヶ所断層の活動によるものであり,かつその断層運動は12万5000年前以降も継続していると解すべきである。

2 被告の主張の要旨

これに対し,被告は準備書面(26)において反論を行っているが,その論旨は,①原告らが主張する東西幅5km以上にわたって存在する海成段丘面は1つの段丘面ではなく形成時期と分布高度を異にする複数の段丘面である(被告準備書面(26)3〜11ページ),②原告らの主張する撓曲の北部の変位及びD−2露頭の観察結果は出戸西方断層の活動により説明できる(被告準備書面(26)11〜21ページ),③原告らが主張する撓曲帯の南部の地下構造には向斜構造(地層の谷状の傾斜)が見られるがその上の砂子又層上部層に変位が及んでおらず砂子又層上層部の堆積は新第三紀鮮新世ないし第四紀前期更新世(約80万年以上前)なので伏在断層があっても活断層ではない(被告準備書面(26)19ページ,21〜23ページ)というものである。

3 被告の主張の誤りの骨子

被告の反論は,①は明らかに現在の科学的知見に反する特異な主張である上に撓曲帯全体についての考察を欠き,しかもその主張の根拠となる断面図が日本原燃の主張に合わせて恣意的に作成されており,②は出戸西方断層東側の傾斜部の形成原因を説明できず,かつ反射法地震探査結果に見られる断層の存在を無視するものであり,③は砂子又層上部層の認定についての根拠が薄弱であり,その上部の段丘面の変位を説明できないものである。

以下,順次説明する。

第2 海成段丘面の数ないし一連性について

1 被告の主張

被告は,原告らがM1面とした海成段丘面を,12万5000年前から13万年前に形成されたM1面(南関東の下末吉面と同一年代に形成),11万5000年前から12万5000年前に形成されたM2面(南関東の引橋面と同一年代に形成),同じ時期にできたやや低いM2’面(南関東の引橋面に該当)の3つの別の段丘面(部分的にはさらに10万年前から10万5000年前に形成されたM3面(南関東の小原台面と同一年代に形成)を含めた4つの別の段丘面)であると主張している。

そして,日本原燃提出の断面図の④断面に基づき原告ら主張のA−A’断面はM1面,M2面,M2’面,M3面に区分でき,日本原燃提出の断面図の⑤断面に基づき原告ら主張のB−B’断面はM1面とM2面に区分できると主張している。

2 海成段丘面の形成に関する現在の科学的知見

被告の主張は,海成段丘面の形成に関する現在の科学的知見を全く無視したものであり,以下のオーソドックスな研究成果をレビューするだけで,誤りであることが明白である。

地球環境は,温暖期と寒冷期を繰り返してきており,温暖期には海面が高くなり陸地との関係では海岸線が内陸方向に移動する海進が生じ,寒冷期には海面が低くなり陸地との関係では海岸線が沖合に移動する海退が生じる。この過去の海面変化については,現在では,深海底ボーリングコア中の底生有孔虫の殻に含まれる酸素18の同位体比(酸素16に対する比率)の測定によって精度よく決定できるということが研究者の共通認識となっている。これを海洋酸素同位体ステージ(Marine Isotope Stage),略してMISと呼んでおり,現在に至る温暖期をMIS1,その前の寒冷期(氷河期)をMIS2というように遡って番号を付している。温暖期(高海面期)であるMIS5においては,その温暖期内においても相当程度大幅な温暖期と寒冷期の繰り返しがあり,約8万年前の温暖期(高海面期)をMIS5a,約10万年前の温暖期(高海面期)をMIS5c,約12万5000年前の温暖期(高海面期)をMIS5eと呼んでいる。MIS5eの顕著な特徴は,現在よりも海面が高い直近の時期であることである。MIS5eの(12万5000年前の)古海面高度は現在の海面より5ないし6m高いと推定されている(日本の地形1総説=甲D第151号証94ページ)そのために,隆起速度がかなり小さい地域においてもMIS5eにおいて形成された海成段丘面が陸域に残り,現在も広範に分布しているのである。

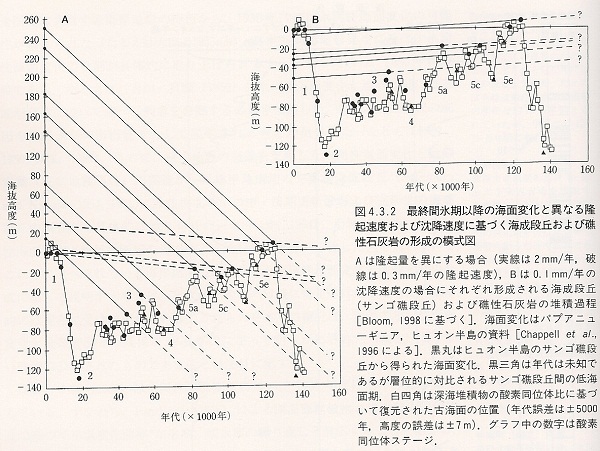

第3図は現在の科学的知見に基づくMIS5e以降の海面高度と海成段丘の形成に関する模式図である。

第3図(出典:甲D第151号証94ページ図4.3.2)

第3図からわかるように,現在(左端の年代0地点)の海面水準(海抜高度0)は,MIS5e以降のほぼすべての時期より高く,MIS5e以降の温暖期(高海面期)にそれぞれの時期の海面レベルで形成された海成段丘面は,土地が隆起していなければ現在海面下であり,隆起していないか沈降している場合には海面下の珊瑚礁段丘としては残存できても,陸域の段丘とはなり得ない(第3図Bは沈降時の珊瑚礁段丘の形成を示す)。

そして,土地が隆起している場合であっても,その隆起の速度が遅いと,高海面の安定期の数に応じた海成段丘面が陸域に形成・残存できるわけではない。陸域に何段の海成段丘面が形成しうるかは土地の隆起速度にかかっている。第3図Aはそのことに関する現在の科学的知見を示している。第3図Aの左上がりの実線は隆起速度が年2mmの場合の各高海面期に形成された海成段丘面の陸域での理論的な残存可能性を示している。隆起速度が年2mmに及ぶような場合は,MIS5e以降において8段に及ぶ海成段丘が陸域に残存しうることになる(うちMIS5eが2段,MIS5cで2段)。これに対し,第3図の左上がりの破線は隆起速度が年0.3mmの場合の各高海面期に形成された海成段丘面の陸域での理論的な残存可能性を示している。隆起速度が年0.3mm程度の場合は,MIS5e以降において3段の海成段丘しか陸域に残存し得ないのである(MIS5eで1段,MIS5cで1段,MIS5aで1段)。

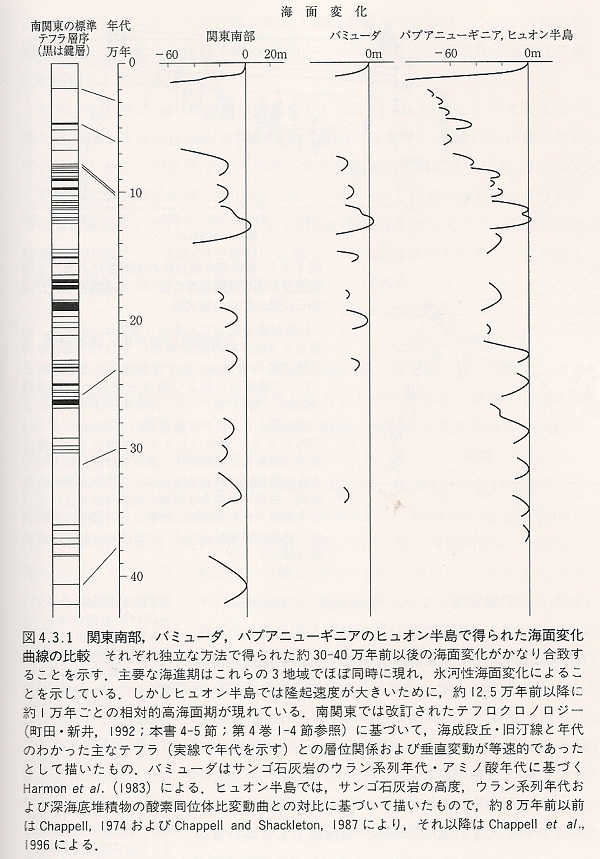

第4図は,隆起速度の異なる3地域(関東南部,バミューダ,パプアニューギニアのヒュオン半島)において海成段丘・珊瑚礁段丘から推定できる高海面のピーク,すなわちそれぞれの地域で形成できた段丘面の数を示している。

第4図(出典:甲D第151号証93ページ図4.3.1)

第4図で左側の年代12万5000年前近辺及びそのより上側(現代まで)を見れば,パプアニューギニアのヒュオン半島においてはMIS5eにおいても2つの高海面ピークが推定できる,すなわちMIS5eにおいて2つの段丘面が形成できたことがわかる。これに対し,バミューダ及び南関東においてはMIS5eにおいては1つのピークしか認められず(ただしMIS5eのカーブが後半にごく小さなふくらみを見せていることについては3で触れる)MIS5eにおいて1つの段丘面しか形成できておらず,MIS5e以降現代までを見ても3つのピークしか認められず3つの段丘面しか形成できていないことがわかる。

さて,海成段丘面の形成の決定的な要素である隆起速度であるが,これはMIS5eの段丘が陸域に広範に残存していることから,MIS5eに形成された段丘面(S面ないしM1面)の高度とMIS5e期の海面高(5ないし6m)の差をMIS5eの最盛期が12万5000年前であることから12万5000年で割って求めるのが通例である。

第5図は,MIS5e期の汀線分布(MIS5e期に形成された段丘面の高さ)についての現在の科学的知見を示したものである(第5図のAはMIS1期の汀線分布であり,BがMIS5e期の汀線分布である)。

第5図(出典:甲D第152号証82ページ図2.2.9)

第5図Bを見ると,我が国で最も隆起速度が大きい地域は喜界島,室戸岬,次いで南関東であり,東北地方太平洋岸は概ね隆起速度が小さいことがわかる。具体的に見れば,南関東の大磯丘陵はMIS5e期の汀線高度が160mとされ(第5図,日本列島の地形学=甲D第152号証83ページ),パプアニューギニアのヒュオン半島のMIS5e期の汀線高度は400mとされている(甲D第152号証83ページ)。この数値から隆起速度を計算すると,南関東の大磯丘陵が年1.24mm,パプアニューギニアのヒュオン半島が年3.16mmとなる。

これに対し,本件再処理工場敷地付近の隆起速度は日本原燃の示した計算によっても年0.33mm(約33m/10万年:WG4−14−4号10ページ)である。

以上に述べたところだけを見ても,隆起速度が年0.3mm程度にすぎない本件再処理工場敷地近傍においては,MIS5e以降において形成されうる海成段丘面は全体で3段,MIS5e期には1つの段丘面しか形成できないというのが現在の科学的知見であり,MIS5e期だけで3つもの別の海成段丘面が陸域に形成されうるという被告の主張が,現在の科学的知見に真っ向から反するものであることが明らかである。

3 引橋面について

被告は,本件再処理施設近傍に,南関東の引橋面に相当する海成段丘がM2面,M2’面の2つ形成されていると主張している。

しかしながら,そもそも引橋面については,かつてはテフラ(火山灰)についての誤った認識から下末吉面(約13万年前)とは別の約10万年前,すなわちMIS5cに対応する段丘面と考えられていたものが,現在ではテフラ(火山灰)研究の進展によりそれより1万5000年ないしは2万年ほど古いと考える必要があり,下末吉期の末ないし直後の1つの海面の安定期に組み入れられ,下末吉海進以後,海が後退していく途次に形成されたと見られている(新編火山灰アトラス=甲D第153号証29〜31ページ)。すなわち下末吉面と別のものと言えるかどうかがかなり怪しくなってきているのである。被告の準備書面(26)は(注12)の表現から見ても,この「新編火山灰アトラス」記載の知見に依拠するものと見られるが,「新編火山灰アトラス」の既述は全体としてみれば上述のように,従前はテフラについての知見に誤りがあったために下末吉面と別のものと見られていた引橋面について今では下末吉面と区別することを疑問視されているという趣旨である。

さらに,近年では,引橋面といわれた三浦半島の引橋段丘自体が,海成段丘なのかどうかということに疑問が呈されている。現在の地形学の科学的知見をとりまとめた最新の文献の1つである「日本列島の地形学」(太田陽子外,東京大学出版会,2010年)でも「三浦半島には小原台,三崎の2段の海成段丘があり」(甲D第152号証116ページ)と紹介されているように,引橋段丘は海成段丘とは扱われておらず,引橋面そのものが海成段丘面と認められていない。

加えて,被告の主張するような,下末吉面と区別される引橋面に相当する段丘は,南関東(三浦半島)以外の地域では1つも発見されていない。

引橋面が現在の科学的知見上,下末吉面と区別される段丘面といえるのかどうかははなはだ怪しく,さらには現在では海成段丘面であるのかどうかさえはなはだ疑問となっているが,仮に引橋面が下末吉面と区別される段丘面であるとしても,それは日本で有数の隆起速度を有する南関東(三浦半島)であればこそ存在する余地がある(第4図の南関東のMIS5e後半のふくらみの解釈)のであり,その4分の1程度の年0.33mm程度の隆起速度の本件再処理工場敷地近傍で,それより隆起速度の高いどの地域でも発見されていない下末吉面と区別される「引橋面」に相当する段丘面が存在し,しかも「引橋面」に相当する段丘面が2段生じているなどということは,現在の科学的知見からは,およそあり得ない。

4 火山灰の層序とM1面の形成時期について

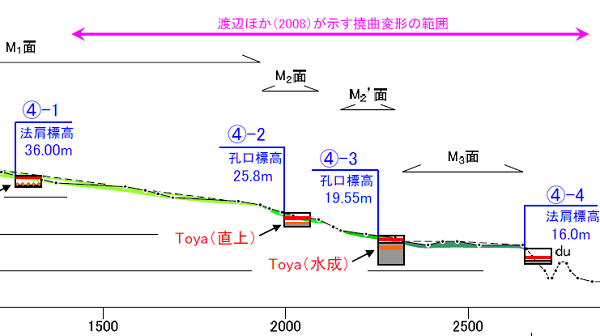

被告は,原告らの主張するM1面中の各ボーリング孔・露頭における火山灰,特に洞爺火山灰(Toya)の堆積の有無及び環境(風成,直上,水成)の別をもって,形成時期を異にする複数の段丘面に区分されると主張している。

しかし,原告ら主張のM1面自体はMIS5e期に形成され,MIS5eの高海面期が長期にわたり,そのゆっくりとした海退の過程で,洞爺火山灰の堆積時期までに原告ら主張のM1面の西部(被告主張のM1面に相当)は海退により離水して陸域となって洞爺火山灰以前の火山灰が一定程度堆積しており,原告ら主張のM1面の東部寄り部分(被告主張のM2面に相当)近辺は洞爺火山灰堆積時に汀線であり,原告ら主張のM1面東部(被告主張のM2’面に相当)はなお海中であったために洞爺火山灰が水成であるか堆積しなかったと考えられるだけであり,段丘面としてはMIS5e期に形成された1つの段丘面であることに変わりないというべきである。単にその1つの段丘面が西部においては形成された後にその上に火山灰が堆積し,東部においてはその後も海退の過程で受ける影響が続いたというに過ぎない。

被告は,時期が近接しているから段丘面の間に段丘崖が生じなくても不思議はないなどと主張しているが,そもそも間に段丘崖がないのであればそれは別の段丘面とはいえないし,1つの海退の過程で形成されるのは,パプアニューギニアのヒュオン半島のような甚だしい隆起速度を持つのでない限り,連続した1つの段丘面であって,別の段丘面ではない。

MIS5e期の海退の速度(海面高度の低下速度)は日本全国どこでも同じであるが,隆起速度年0.33mm程度の地域においてはMIS5e期に複数の段丘面が生じることはないというのが,現在の科学的知見であることは,すでに2で述べたとおりである。

加えて,本件再処理工場敷地近傍の南部に相当する上北平野の海成段丘でM1面(MIS5e期に形成)に相当する高舘面について,千葉大学の宮内崇裕教授は日本地理学会研究奨励賞を受賞した論文「上北平野の段丘と第四紀地殻変動」(地理学評論58巻8号=甲D第154号証)において次のように述べている。「WT(Toya)は,平野南部での観察によると,高舘面上の海抜40〜45mの汀線付近では海退後の乾陸に堆積したテフラであるが,一続きの段丘面で海抜約25m以下では浅海性堆積物に混入するようになる。すなわち,WTは最大海進期より海面が相対的に15〜20m低下した時期に降下堆積したことになる。」(甲D第154号証505ページ)。ここでは,被告が形成時期を異にする複数の段丘面であるとする根拠としている洞爺火山灰の堆積状況が本件再処理工場敷地近傍の原告ら主張のM1面と同様の状態の高舘面について,洞爺火山灰の風成(乾陸での堆積),水成(浅海堆積)の別があっても「一続きの段丘面」と取り扱われている。これが通常の科学的態度である。

従って,洞爺火山灰の堆積の有無及び堆積環境の別を理由として原告ら主張のM1面を複数の段丘面に区分すべきとする被告の主張は理由がない。

5 被告主張の段丘崖について

被告は,「原子力安全・保安院が確認した段丘面区分(乙D第33号証の4,5ページ)について妥当性を確認した第22回ワーキング・グループ4の審議の資料によれば,A−A’断面に相当する位置は,M1面,M2面,M2’面及びM3面の各段丘面に区分され(乙D第34号証の18ページの第3図(3)の④断面,20ページの第3図(5)の④断面)」等としている(被告準備書面(26)5ページ)。

実際,原子力安全委員会において,被告の主張を容認した地震・地震動評価委員会及び施設健全性評価委員会ワーキング・グループ4の第22回会合では,「例えば,④番の側線だと,2,000mぐらいのところに,何段かついている。これをもし地質を見ないで,撓曲と言えば,言っても良いんだけれども,今日ご説明していただいたように,まさにそれぞれ段が付いていて,形成年代の違う段丘であるということを示されたので,これは大変説得力のあるデータではないかと思います。」という奥村委員の発言(第22回会合速記録=乙D第35号証19ページ)にあるように,④断面の断面図の2,000m近傍の段(段丘崖)の存在が,被告の主張する複数の段丘面区分を認める決定的な根拠とされているのである。

しかし,被告のこの個別断面の評価は極めて恣意的なものである。

そもそも,海成段丘面は土地の隆起により陸域に形成され,長期間を経て高度を上げていく過程で流水による浸食や崖崩れ,風化等の影響を受け,次第に変化していく。海成段丘面が受けた断層運動等による影響を検討する際には,そのような浸食等による変化の影響を修正して(復元して)論じなければならない。そのような観点からは,原告らがまず指摘しているような全体状況の説明(原告らは撓曲帯としての広範な構造として指摘しているのに対し,被告は特定の断面や特定のボーリング孔・露頭の説明に終始している)が必要であり,個別の断面を論じる際には浸食等の影響が少ない断面,すなわち段丘面に関しては基本的に尾根沿いにラインを取るべきであり,間違っても浸食による谷に沿ったラインを取るべきではない。

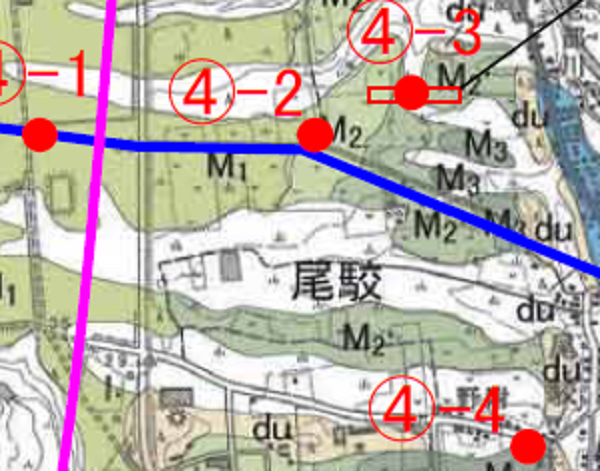

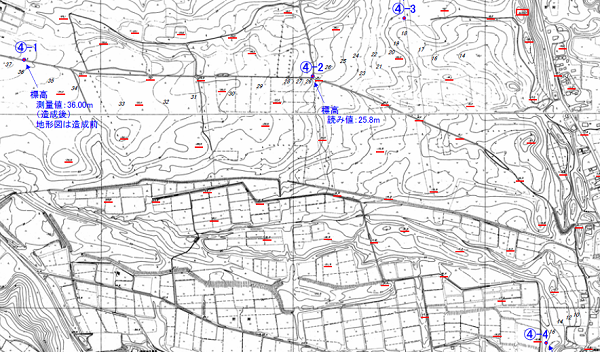

さて,被告の主張の,そしてワーキング・グループ4において被告の主張を認めた決定的な根拠となっている④断面の断面図について検討してみよう。

第6図は被告のいう④断面について,断面が取られたラインを乙D第34号証17ページから再現し,その下に④断面中のボーリング孔の位置を日本原燃が2500分の1地図中に記載したWG4第24−6号(甲D第155号証)から再現し,それと合わせてワーキング・グループ4の第22回会合で資料配付された④断面図を乙D第34号証20ページから再現して,これら3つの図面を,東西方向(本準備書面の横方向)でボーリング孔の位置が合うように配置したものである。

第6図(出典:乙D第34号証17ページ等の本文中引用箇所)

被告が,ワーキング・グループで認められたという④断面図(第6図下の図)を見ると,④−2孔のすぐ西側にM1面とM2面の境目があり,ここには段丘崖らしきものが描かれている。そして④−2孔東側にM2面とM2’面の境目があり,ここにも段丘崖らしきものが描かれている。これがワーキング・グループ4の第22回会合における奥村委員の発言にある「2,000mぐらいのところ」の段であることは明らかである。

そして,④断面のライン取り(第6図上の図)を見ると,④断面は④−2孔の西側ではほぼ東西方向に取られ,④−2孔から東に行くときに突如南方に曲げられていることがわかる。

この断面ラインを2500分の1地図(第6図中段の図)上で見ると,④−2孔のあたりでは等高線が概ね南北に走っており,その高度は西側が高く東側が低い。すなわちこの付近は全体としては西側から東側に向けてなだらかに傾斜している地形である。この,南北に走る等高線が西側に膨らんで「く」の字型に折れ曲がる部分は傾斜地中の谷であることを示している。2500分の1地図上で④−2孔の西側の東西方向に走るラインは,④−2孔のすぐ西側ではこの「く」の字型の折れ曲がったところを通っている。つまり④−2孔のすぐ西側では谷を通っている。そして④−2孔から東南東方向に斜めに走る線を見ると,やはり「く」の字型に折れ曲がったところを通っている。つまり,④−2孔の東側では,その西側と同様に東西方向にまっすぐにラインを取っていれば緩やかな傾斜が続くところを敢えて谷を通るようにラインが曲げられている。

すなわち,ワーキング・グループ4の第22回会合における奥村委員の発言にある④断面図の「2,000mぐらいのところ」の段は,いずれも段丘崖ではなく,段丘形成後に流水による浸食等によって削り取られた谷である。これを段丘崖であるように見せかけて作成したのが④断面図であり,とりわけ,④−2孔の東側のライン取りは,敢えて谷を通るようにラインを曲げて作成されたものであり,極めて作為的なものである。

この点に関していえば,日本原燃は,原子力安全委員会のワーキング・グループの委員の要求でボーリング孔の位置を2500分の1地図上に落とした資料は作成した(WG4第24−6号=甲D第155号証)が,断面のライン取りを2500分の1地図上に落とした資料は全く作成提出していない。被告は,上記④断面の作為を確認するためにも,日本原燃に各断面図のライン取りを2500分の1地図上に落とした資料を作成させて本訴に提出すべきである。

さらに,被告は,前述したように個別断面とボーリング孔の解釈に終始し,地域全体の考察を回避している。もし,被告の主張通り,M1面,M2面,M2’面が各別の面でありかつ断層運動による影響を受けていないのであれば同一時期において形成された段丘面の傾きは基本的に同じでなければならないはずである。

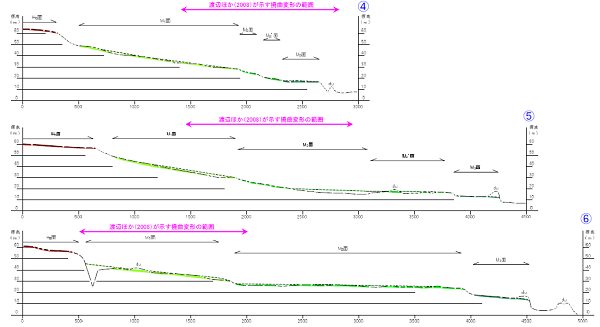

第7図は,被告が出戸西方断層の影響を受けていないと主張する④⑤⑥の断面図である。

第7図(出典:乙D第34号証18ページ)

被告の主張するいずれの面も傾きが違うが,一番わかりやすい例を見るとすると,被告主張のM2面の傾きは④断面ではかなり大きく,⑤断面では緩やかな傾斜であり,⑥断面ではほぼ水平である。断層運動の影響がないという前提で,同時期に形成された段丘面がこのような近接した位置でこれほどに傾斜を異にするという構造が,いったいどのようにすれば形成されうるのか,被告は明確にすべきである。

6 小括

以上に述べたとおり,被告の主張は,隆起速度と海成段丘面の形成に関する現在の科学的知見に真っ向から反する非科学的なものであり,火山灰の堆積に関する取扱も原告らの主張は学会のオーソドックスな取扱であって被告の主張が言いがかりに過ぎず,個別断面に関する主張は断面のライン取りの作為による恣意的なものでありまた被告の主張自体全体として自説を説明できないものであり,全くの誤りである。

第3 北部の変位と出戸西方断層について

1 被告の主張

被告は,原告らが指摘した六ヶ所撓曲北部にあたる①②③断面の撓曲やD2露頭に明確に現れている断層は,いずれも出戸西方断層の活動によるものであると主張している。

2 被告の主張の誤り

出戸西方断層は,ほぼ南北方向に走行する西上がりの逆断層(東西方向の圧縮応力により生じた断層で西側が上盤となっている断層)であり,その活動によって断層の上盤となる西側に隆起をもたらすが,東側には隆起をもたらさない。原告らが指摘している六ヶ所撓曲の北部が出戸西方断層の活動のみによって生じたのであれば,出戸西方断層の東側には海成段丘面の変位は及んでいないはずである。

第8図は,被告が出戸西方断層の南端部とする地域より北側にある,従って出戸西方断層の活動により変位が生じている地域である第1図のA−A’断面の断面図及びSA−SA’測線の反射法地震探査結果を対比した第2図の一部を再掲したものである。

第8図(出典:甲D第124号証20ページ第4図)

このように,出戸西方断層(上図中のDetoseiho fault)の東側においても海成段丘面の撓みが生じており,しかも日本原燃が行った反射法地震探査結果を見ても,出戸西方断層(下図中のX)の東側に断層(下図中のY)が見て取れるのである。

被告の主張は,原告らの指摘する六ヶ所撓曲北部においても,出戸西方断層の東側の海成段丘面の変位を説明することができず,また反射法地震探査結果に見られる断層を説明できないものである。

第4 砂子又層上層部について

1 被告の主張

被告は,被告のいう⑤断面の地下において地層が大きく傾斜しており,これを谷状のものという前提で向斜構造の存在を認めつつ,その向斜構造の上部に新第三紀鮮新世ないし第四紀前期更新世(約80万年以上前)に堆積されたと見られる砂子又層上部層がほぼ水平に分布しており地下の構造運動が及んでいないので,断層運動は継続しておらず地下に断層があっても活断層ではないと主張している。

2 被告の主張の誤り

被告が砂子又層上層部と主張するものが,砂子又層であるのか自体,明らかではない。砂子又層上層部は固結度の低い細粒ないし中粒砂岩であり,M1層堆積物は中粒砂及びシルト(泥)であり,両者は非常に類似したものである。そして,日本原燃が原子力安全委員会ワーキング・グループ4に提出した資料で唯一示しているボーリングコアの砂子又層上層部と主張するものが分布しているのは深さ0.85〜1.62mとされている(WG4−11−3号=乙D第36号証19ページ)が,その周辺のボーリング孔である⑤−1孔及び⑤−2孔では地上から深さ2mあたりまでは火山灰層であり,その下はずっとM1層堆積物とされている(乙D第34号証32ページ)。

そして,被告が砂子又層上層部であるとしている⑤断面のボーリングデータについては年代測定は行われておらず,年代測定は,本件再処理工場敷地近傍からは遠く離れた下北半島北部の奥内川及び南部の土場川で行われたものであり(WG4−11−3号=乙D第36号証18ページ),同一の地層,同一の年代であるとする根拠は薄弱である。被告は自己の主張を維持するのであれば,本件再処理工場敷地周辺で被告が砂子又層上層部と主張するもの自体の年代測定を実施するべきである。

現実に被告が砂子又層上層部であるとする地層の上に乗っているM1面が変位を受けていることからすれば,地下の断層活動が12万5000年前以降も継続していることが明らかであり,被告が砂子又層上層部であるとしている認定が誤りであると解される。

このM1面の傾斜は,被告が「ほぼ水平に砂子又層上層部とM1面堆積物が分布することが確認されており」(被告準備書面(26)22ページ)とするボーリング実施区間の長さ約64m(乙D第34号証の42ページの図で縦横比が1:1とされていることから算出)の間に標高差が1.4m(乙D第34号証の左端のボーリング孔OS−1の標高(EL)28.82mと右端のボーリング孔OS−10の標高27.42mの差により算出)に及んでおり,渡辺満久教授らが指摘している南方の断面の傾斜(例えばC−C’断面については標高30m付近から幅約700mの区間で徐々に高度を増し,45mにまで達するとされている:甲D第124号証21ページ)に符合している。

また,被告が「ほぼ水平に砂子又層上層部とM1面堆積物が分布することが確認されており」と主張する地域は,被告のいう⑤断面のごく一部,わずか64m程度の区間に過ぎないのであり,原告らが指摘する撓曲の幅約1kmのうちごくわずかである。そのごくわずかの区間から離れたところに六ヶ所断層の活動の影響が及んでいることも十分にあり得るというべきである。

**_**![]() **_**

**_**